A pesar de importantes avances, cumplirles a las víctimas dentro de Justicia y Paz ha sido de una complejidad inesperada y muchas personas que sufrieron a manos del paramilitarismo siguen esperando cerrar las heridas.

Cuando se empezó a implementar la Ley de Justicia y Paz, muchas víctimas de los paramilitares recibieron con cierta reserva las promesas de verdad, justicia y reparación. Era la primera vez que se implementaba un sistema de justicia transicional en Colombia y su diseño inicial parecía favorecer más a los victimarios que a las víctimas.

“Inicialmente había mucho miedo para empezar el proceso”, recuerda Juana Alicia Ruiz, una lideresa de Mampuján en los Montes de María. “Había mucho miedo, había mucha incredulidad, no se creía en el Estado, no se creía en los operadores para nada”.

No era para menos. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habían atemorizado a la población civil en las zonas que controlaron durante mucho tiempo y, en algunas regiones, conservaban el control económico y armado. No se sabía si se podía confiar en el proceso.

Sin embargo, gracias a varias reformas y a la insistencia de las víctimas en ser escuchadas a lo largo de los 20 años desde que se promulgó la Ley 975 de 2005, más de 56.550 personas afectadas por las masacres, los desplazamientos, el despojo, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, y otras violaciones a los derechos humanos, perpetradas por los paramilitares, han sido reconocidas como víctimas en las 91 sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz.

La Ley de Justicia y Paz estableció el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los delitos cometidos por los miembros de grupos armados postulados. Luego de investigar y juzgar a los máximos responsables, las distintas salas han ordenado reparaciones como restitución, indemnización, medidas para restablecer la dignidad y atención médica y psicológica para las víctimas y familiares directos.

Pero dos décadas después de la ley, las promesas de este sistema de justicia transicional se debaten entre logros parciales y frustraciones profundas que revelan las complejidades de su implementación.

El rol de las víctimas: una participación ganada a pulso

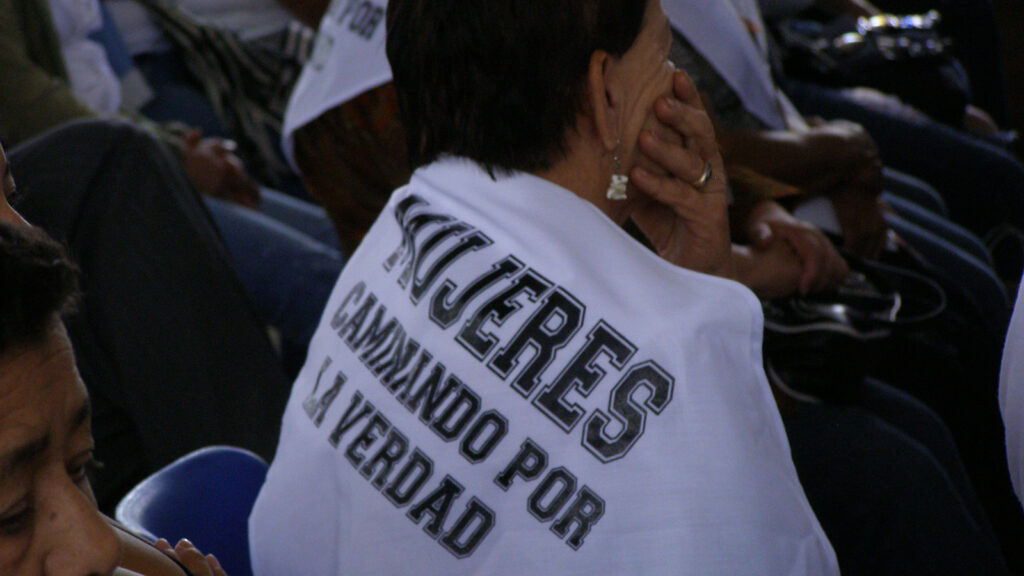

La historia de las víctimas en Justicia y Paz es la crónica de una lucha por ser escuchadas. Gonzalo Sánchez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), recuerda que «cuando se estableció Justicia y Paz primero los ‘paras’ hablaban, hacían todas sus declaraciones y las hacían públicas. Las víctimas estaban en la trastienda, no tenían capacidad de interpelación».

En un comienzo, las víctimas sólo podían seguir las audiencias a través de una pantalla, en un intento de protegerlas frente a los perpetradores que, en muchos casos, conservaban aún control territorial en los lugares de arraigo de las víctimas, y podían identificarlas. Esa sobreprotección también se debía a que los sistemas judiciales colombianos no tenían mucha experiencia en este ámbito: nunca antes habían ofrecido una participación activa a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y mucho menos en casos de victimización masiva.

Esa exclusión inicial generó una reacción. «Todo el movimiento de víctimas se creó en gran medida en rechazo a eso», explica Sánchez.

Y la respuesta organizativa de las víctimas logró cambiar el rumbo del proceso. Adriana Arboleda, vocera nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), destaca la importancia de la campaña Que se escuche la voz de las víctimas.

«Buscaba que se lograra una participación activa y efectiva en las audiencias que inicialmente no estaba prevista, y que se escuchara directamente a las víctimas y a sus representantes, porque inicialmente se pretendía que fueran solamente escuchadas a través del Ministerio Público», dice.

La organización y empoderamiento de las víctimas afectadas por la masacre y el desplazamiento masivo del corregimiento de Mampuján, junto a la iniciativa de la magistratura de darle un giro al incidente de reparación, logró cambiar la forma de interacción de las víctimas con los responsables. El nuevo modelo permitió un encuentro directo de las víctimas con los postulados en el lugar de los hechos para contrastar versiones y, en algunos casos, condujo a escenarios de reconciliación y perdón.

Gabriel Pulido, otro líder de la comunidad de Mampuján dice que sintió más miedo en las salas de espejo que de frente a los victimarios en las audiencias. “El espejo ponía una barrera entre dos seres humanos” dice. ”El proceso inicialmente sobreprotegía a las víctimas, y sin proponérselo, creaba un ambiente de miedo. Ver al ser humano era quitarle la máscara. Más adelante eso nos permitió algún grado de reconciliación”.

La magistratura accedió a trasladar las audiencias de Bogotá al corregimiento de Mampuján. Pero antes hubo un proceso prolongado de preparación emocional y simbólica por parte de las víctimas, que incluyó acompañamiento psicosocial y la creación de tapices en tela que representaban los hechos de violencia sufridos.

“Nosotros considerábamos que ya habíamos pasado por todo ese proceso (de sanación) y que estábamos en el momento en el que podíamos vernos cara a cara con el victimario porque el perdón y la reconciliación van en doble vía”, dice Juana Alicia Ruiz, la lideresa de Mampuján, que coordina la Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, ganadora del Premio Nacional de Paz en 2015.

“Queríamos vernos directamente con ellos y que ellos vieran también directamente lo que hicieron, el daño causado. No para restregarles lo que hicieron, ni para que se sintieran mal, sino para que recapacitaran y no se repitieran los hechos violentos. Y eso es lo que se cumplió”, dice.

Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a unas 700 víctimas en Justicia y Paz, confirma que el cambio fue significativo. Las «salas espejo» durante las versiones libres de los paramilitares donde las víctimas sólo estuvieron en salas alternas fueron superadas.

“Significó para muchas víctimas la posibilidad de conseguir respuestas concretas frente a lo que les había ocurrido a sus familiares, casos de desaparición forzada, casos de homicidio y otros”, dice.

Verdad a medias: logros y limitaciones

Las audiencias de Justicia y Paz representan un avance inédito en la construcción de verdad judicial sobre el paramilitarismo en Colombia. Para muchos, escuchar directamente a los desmovilizados relatar lo ocurrido permitió esclarecer hechos antes silenciados. (Lea más en la segunda entrega de este informe especial: Muchas verdades develadas, pero falta)

«Los procesos de Justicia y Paz permitieron un aporte muy valioso en materia de verdad, teniendo en cuenta que fue de viva voz que los integrantes de los grupos paramilitares entregaron la información sobre las acciones militares que realizaron», señala Rodríguez. Destaca casos como las masacres en Montes de María «se pudieron entender mejor gracias a las contribuciones que dieron en sus versiones libres muchos de los comandantes paramilitares».

Sin embargo, las limitaciones son evidentes. María Cuarán, a quien los paramilitares mataron a su esposo y dos hijos, quedó frustrada con las versiones libres de los paramilitares que operaron en Putumayo. Aunque el paramilitar conocido como ‘El Médico’ confesó haber asesinado y desaparecido a su esposo, Omar Calderón, en 2001, ella le preguntó por qué y dónde lo enterraron. «¿Sabe qué me contestaron? ‘Ah, no, es que eso fue una equivocación’. ¿Usted cree que con eso uno quede muy contento? No, pues”.

Veinticuatro años después de los hechos, sigue sin obtener respuestas y sigue haciendo las mismas preguntas: “¿Por qué ustedes me lo mataron? Me desaparecieron a mi esposo. Yo necesito que me lo entreguen».

Casos como el suyo son ejemplos de las deudas profundas del sistema. Carlos Hernán Marín, subdirector de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entiende la frustración de las víctimas que aún no conocen el paradero de sus seres queridos desaparecidos por los grupos paramilitares. Según el informe final de la Comisión de la Verdad esta cifra asciende a 63.029, aunque la Unidad para las Víctimas sólo registra 6.736. Esta diferencia es también un indicio del grave subregistro que existe en los casos de desaparición.

Procesos complejos

Las frustraciones de las víctimas también han surgido por lo complicado de la ruta judicial.

“Las víctimas encontraron en la Ley de Justicia y Paz un asomo de esperanza. Pero cuando el tiempo empieza a pasar, las víctimas se dan cuenta que los procesos judiciales son difíciles, son largos, son extenuantes”, dice Diana Bravo, experta en justicia transicional y reparación de víctimas.

“Empiezan a pasar los años, había ya mucha desesperanza frente a los resultados de Justicia y Paz”. Ese sentimiento se explica, en parte, por la lentitud del proceso: las primeras sentencias se emitieron cinco años después de la entrada en vigor de la ley, y entre 2010 y 2015, se dictaron 34 sentencias.

.

Se reanudó la esperanza de las víctimas en 2011 con la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta otorga derechos a todas las víctimas, independientemente del perpetrador, e incluyó la creación de un sistema para que las víctimas tuvieran atención de salud física y mental, programas de educación y acceso a proyectos productivos entre otras medidas que no estaban contempladas en Justicia y Paz.

Una exfuncionaria de la Unidad de Víctimas que participó en los primeros procesos de reparación relacionados con víctimas reconocidas en Justicia y Paz, señala que, si bien esta nueva norma buscaba complementar la reparación del sistema transicional, en la práctica, la reparación pasó de ser judicial a ser administrativa, debido a la falta de recursos del Fondo de Reparación.

“Las sentencias, pese a mucho esfuerzo institucional, no alcanzaron las expectativas de las víctimas y no porque quedaran mal hechas, sino porque hubo muchas coyunturas” dice la exfuncionaria, que pidió la reserva de su nombre. ”Estaban pensadas para implementarse en un marco cien por ciento judicial, pero llega la Ley 1448 y el Fondo de Reparación queda en la Unidad de Víctimas. Eso cambia la naturaleza propia de la reparación”, plantea.

En 2024, se reformó esa Ley de Víctimas, ampliando los derechos de las víctimas “al infinito y más allá”, critica Bravo, agregando que la ampliación del espectro de los derechos de las víctimas no vino acompañada de una capacidad institucional suficiente para atenderlos.

Esto, recalca, puede resultar “revictimizante porque las víctimas están esperando que en el marco ahora de la (reforma), sí se hagan realidad sus derechos y resulta que eso no va a suceder”.

Por querer cumplir con estándares internacionales, se ha prometido mucho y cumplido poco, según Bravo. “En los procesos de justicia transicional en el país hay una gran brecha entre lo que dice la norma y la realidad. Las normas consagran unas garantías superamplias, pero al final no se tiene en cuenta que, en todo caso, estas normas se implementan en un marco institucional bastante débil”.

En su momento, fue la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) la encargada de diseñar, bajo esos estándares internacionales, los criterios de reparación dirigidos al gobierno nacional basadas en las dinámicas del conflicto armado colombiano. El Grupo de Memoria de la CNRR también sentó las bases para el trabajo del Centro de Nacional Memoria Histórica y, en parte también de la Comisión de la Verdad derivado del Acuerdo Final de Paz con la guerrilla de las Farc de 2016.

Las medidas ordenadas por Justicia y Paz han incluido reparaciones individuales, como indemnización y rehabilitación, y reparación colectiva dirigida a comunidades víctimas de los postulados, como proyectos comunitarios de infraestructura educativa, vías y servicios de salud.

Sin embargo, nunca se diseñaron políticas públicas que articularan y respaldaran estas órdenes judiciales desde el nivel nacional y territorial, según Juan Carlos Betancur, consultor del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y experto en reparaciones. Tampoco hubo apropiaciones presupuestales en los planes de desarrollo ni en las políticas sectoriales que permitieran cumplir las 3.251 órdenes emitidas por los tribunales de Justicia y Paz, dice.

El resultado es que de esas órdenes sólo se han cumplido 1.299 medidas, lo que representa poco menos del 40 por ciento, dejando cerca del 60 por ciento de las medidas sin ser implementadas. La Contraloría señala que muchos actores, como el sistema de salud, el sistema educativo, el sector productivo y el empresariado, no han cumplido estas medidas.

La falta de coordinación y la baja respuesta de los gobiernos nacionales, regionales y locales han sido de los principales factores que explican el escaso impacto del sistema en la transformación real de los territorios afectados, dice Betancur.

Además, señala que no ha habido una articulación de las decisiones judiciales de Justicia y Paz con políticas públicas que han surgido después, como los programas de reparación colectiva establecidos en la Ley de Víctimas o los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados con las Farc. “Esto, a pesar de que muchas de estas iniciativas se desarrollan en los mismos territorios priorizados por Justicia y Paz”, agrega.

El enredo de los bienes

Diana Bravo recuerda que, como fue diseñado el sistema de Justicia y Paz “el primer llamado a indemnizar era el directamente responsable, o sea, el paramilitar”. Sin embargo, ha sido el Estado quien ha aportado la gran mayoría de las indemnizaciones.

Como parte de su postulación a Justicia y Paz, los paramilitares se comprometieron a entregar todos sus bienes para la reparación de sus víctimas. Pero pronto se hizo evidente que lo entregado no se acercó a lo que se necesitaba para ese fin. “Sabemos que los paramilitares no entregaron todos los bienes y muchos usaron testaferros. Ellos eso ya lo tenían resuelto antes de desmovilizarse”, dice Bravo.

Además, ante la gravedad de los crímenes de los paramilitares, como tortura, desaparición, asesinato, violación, y despojo, entre otros, los magistrados de Justicia y Paz han ordenado reparaciones cuantiosas para las víctimas.

Esto se hizo evidente en la sentencia del caso Mampuján en 2010, la primera en proferirse y en quedar en firme bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz. Aplicando estándares internacionales, el tribunal otorgó indemnizaciones por 23.000 millones de pesos, además de otras medidas de reparación, que incluyeron la construcción de una iglesia, un cementerio y un museo. Sin embargo, la misma sentencia reconoce que el Fondo de Reparaciones, entonces manejado por Acción Social, sólo contaba en ese momento con bienes por un valor de 36.000 millones de pesos.

“Estamos hablando de cifras alarmantes. Casi impagables”, dice Bravo.

En 2014 se estableció que a las víctimas se les pagara el valor tasado por los togados “siempre y cuando el bloque haya entregado bienes que permiten respaldar esos montos tan altos», explica Bravo. Como los paramilitares no entregaron suficientes bienes, el Estado paga subsidiariamente pero con unos topes establecidos para la reparación administrativa, mucho más bajos que los ordenados por los jueces.

«Les dicen: ‘Bueno, le agilizamos la reparación, pero sólo le puedo dar esto'», aplicando topes que no corresponden a las liquidaciones judiciales, dice Alexandra Valencia, magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.

De esa forma, más de 39.200 víctimas han recibido pagos parciales de indemnización ordenados por las sentencias de Justicia y Paz, por un total de más de 1.089 billones de pesos, según la Unidad para las Víctimas. Esto significa que, en promedio, cada una de las víctimas indemnizadas ha recibido alrededor de 27,8 millones de pesos. Del monto desembolsado, un billón 50 mil millones de pesos —o el 96 por ciento— ha provenido directamente del presupuesto nacional. Sólo 35.783 millones de pesos corresponden a recursos del Fondo para la Reparación a las Víctimas, generados a través de bienes entregados por los excombatientes.

En total, los excombatientes han aportado al Fondo para la Reparación 3.401 bienes inmuebles y 13.054 millones de pesos en efectivo. Pero a la fecha sólo 36 bienes han sido vendidos, 486 están arrendados y 34 en “detrimento”, o sea que están en estado de ruinas, según la Unidad para las Víctimas.

El manejo de esos bienes ha sido blanco de críticas. En abril del 2024, la misma Unidad para las Víctimas anunció que una auditoría había encontrado una pérdida de más de 4.200 millones de pesos por posibles irregularidades en la administración de inmuebles por parte del Fondo para la Reparación a las Víctimas y contrataciones irregulares entre 2018 y 2022.

También el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha cuestionado el destino de al menos 105 fincas que él dice haber entregado a la Fiscalía para reparar a sus víctimas pero que no hacen parte del inventario del Fondo para la Reparación. La Fiscalía anunció una investigación para esclarecer la aparente discrepancia. (Leer más en: Bienes de Mancuso no están “perdidos”, la mayoría fueron devueltos a víctimas de despojo)

Por otro lado, el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) de la Fiscalía, reporta a mayo de este año, un total de 15.706 bienes entregados, ofrecidos, denunciados y perseguidos dentro de los procesos de la Ley de Justicia y Paz. Dichos bienes tienen una estimación comercial de 3,7 billones de pesos.

“En materia de bienes, el sistema de Justicia y Paz ha presentado fallas graves”, dice Betancur del ICTJ. En cuanto al universo de bienes reportados por los postulados y recibidos por el Estado a través del Fondo para la Reparación, estos carecieron de una regulación que exigiera que fueran plenamente identificables y susceptibles de comercialización. “También algunos tenían problemas legales no resueltos, y en general, supusieron altos costos de mantenimiento y administración por parte del Fondo”, dice.

Y agrega: “Sobre los bienes no reportados por los postulados, no se realizaron investigaciones rigurosas por parte de la Fiscalía sobre el total del patrimonio de las estructuras armadas, ni de los desmovilizados o de sus testaferros, lo que impidió iniciar procesos de extinción de dominio de otros bienes que también pudieran ingresar al Fondo para la Reparación con destino a las víctimas”.

Otros retos: más allá de la indemnización

Arboleda, del Movice, dice que el enfoque en el aspecto económico de los procesos de Justicia y Paz es equivocado. “La reparación no es solamente un problema monetario”, precisa. “Es, sobre todo, el derecho al esclarecimiento, a las garantías de no repetición, a sanciones ejemplarizantes”.

De hecho, María Cuarán, quien recibió una indemnización de 8 millones de pesos por el asesinato de su esposo, dice que nunca le ha motivado el dinero, sino la verdad. «No declaré por reclamar plata», dice enfáticamente.

La magistrada Valencia también critica lo que ella ve como una “distorsión muy deliberada para desacreditar el sistema de Justicia y Paz, ubicando el sistema en la reparación económica».

Y agrega: «No he visto una madre reclamando dinero por la muerte de sus hijos. Principalmente, la reparación en estos casos ha estado dirigida a saber qué fue lo que pasó y a dignificar el nombre de su pariente víctima».

La satisfacción de las víctimas viene del reconocimiento público y de dignificación, no tanto de la indemnización, sobre todo en los actos de reconocimiento de responsabilidad, dice Bravo. “Es un acto público en donde el Estado y los perpetradores le reconocen a la sociedad que las víctimas no estaban involucradas en el conflicto, que mi hijo asesinado, desaparecido, era inocente y yo creo que eso aporta de manera importante a la satisfacción de los derechos de las víctimas”, agrega.

Sin embargo, estos actos simbólicos finalmente también requieren recursos para hacerse realidad. “Yo estoy tratando de hacer un incidente de reparación desde el año pasado en Ciudad Bolívar y no he podido por la falta de recursos del Ministerio de Justicia”, lamenta María Isabel Arango, magistrada y presidente de la Sala de Justicia y Paz de Medellín. El Ministerio de Justicia tiene la obligación legal de suministrar transporte y alimentación para que las víctimas participen en esos actos.

El caso de Mampuján también ilustra cómo las medidas de reparación no monetarias enfrentan retrasos por diferentes desafíos presupuestales o institucionales: 15 años después de la sentencia, aún falta por construir la iglesia y el cementerio ordenado allí como reparaciones colectivas. El museo de arte y memoria se demoró 12 años en terminarse.

El difícil camino hacia la reconciliación

Aun así, se han logrado escenarios de reconciliación importantes.

En un acto de reconocimiento en Puerto Triunfo, Antioquia, en 2014, Jeny Castañeda y 330 víctimas más de las Autodefensas Campesinas Magdalena Medio, lideradas por Ramón Isaza y su hijo Oliverio, se pararon una a una a reclamar la verdad de sus victimarios. (Leer más en: Víctimas, cara a cara con Ramón Isaza en Puerto Triunfo).

Ese acto hizo parte de un largo proceso que llevó a Jeny a perdonar a los asesinos de su madre, Damaris Mejía, una lideresa baleada en 2001 en la Hacienda Nápoles, la antigua propiedad de Pablo Escobar. “Fueron muchos años de odio donde yo le reclamaba a ellos y ellos decían que mi mamá era una ladrona de tierra”, dice.

Cuando Isaza por fin reconoció en una audiencia de Justicia y Paz que Damaris Mejía había sido una líder social, el exparamilitar le pidió perdón a Dios y a Jeny. “Y yo le dije, ‘Dios no perdona a asesinos hijueputas como usted’».

Pero con el paso de los años ella sí logró hacerlo. En un momento crítico de su vida cuando luchaba contra un cáncer, tuvo un sueño en donde su madre le pidió que perdonara a sus asesinos. A raíz de eso, Jeny tuvo un acercamiento con Ramón y Oliverio Isaza y otros excombatientes que la llevó a dejar el odio que había cargado durante tantos años y a perdonarlos de corazón.

Tanto así, que junto con Oliverio Isaza establecieron una fundación para apoyar a niños de la región de Puerto Triunfo, que contó con el aval de la magistratura de Justicia y Paz. Sin embargo, eventualmente Oliverio retomó las armas como cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el Clan del Golfo, y fue abatido en febrero de 2025. Jeny dice no entender las razones que lo llevaron a volver a integrar un grupo armado pero insiste que su arrepentimiento con respecto al crimen de su mamá fue sincero. (Lea más más próximamente en la cuarta entrega de este informe especial)

El caso de Jeny es excepcional pero no es único. En muchas partes del país algunas víctimas han llegado a reconciliarse con exparamilitares. Jeny insiste que, para llegar a eso, se necesita partir de la verdad. “Si tú no tienes la verdad, no estás preparado. No tienes el reconocimiento como víctima. No puedes hablar de tu verdad. No puedes sacar eso que tienes dentro”, dice. (Lea más en la segunda entrega de este informe especial: Muchas verdades develadas, pero falta).

Una de las ironías de todo el proceso es que, a pesar de haber llegado al perdón, Jeny sigue esperando la sentencia de Justicia y Paz.

Otro ejemplos de experiencias que resultaron en escenarios de reconciliación están recogidos en el Estudio sobre reconocimiento de responsabilidad en el proceso de la Ley de Justicia y Paz del ICTJ.

Un postulado a Justicia y Paz, que pidió anonimato, relató para ese informe que: “Hubo una señora que contó que se le dio muerte al esposo y a los dos hijos. Muy lejos de su pueblo. Y por el temor de que les hicieran algo, nadie de la comunidad le ayudó a cargar los cuerpos. Entonces ella cargaba un hijo un kilómetro y se devolvía por el otro, lo llevaba el mismo kilómetro y se devolvía por el esposo. Y así los fue llevando hasta el corregimiento. (…) Eso estremece tanto que lo lleva a uno a comprometerse con la verdad”.

Igualmente, organizaciones como las Madres de la Candelaria, en Medellín, encontraron espacios por fuera del ámbito procesal para verse cara a cara con los paramilitares postulados. Estos espacios se han materializado con el apoyo de la Fundación Aulas de Paz, una iniciativa impulsada principalmente por un grupo de excombatientes de las AUC que promueve procesos de perdón y reconciliación entre víctimas y responsables. “Nosotras preferimos más nuestro mecanismo y propio proceso que el judicial. El judicial tenía muchas trabas. La ida a la cárcel fue fundamental. Y lo importante fue la sinceridad del proceso”, dijo una víctima de las Madres de La Candelaria al ICTJ.

A propósito de estos encuentros, un postulado que pidió anonimato, citado en el informe dijo que: “A nosotros fueron las Madres de la Candelaria las que nos enseñaron. No lo aprendimos en audiencias o por el proceso de Justicia y Paz. Establecer la relación con ellas y oírlas y ser oídos fue lo que nos enseñó que la verdad y la reconciliación son el camino”.

El peso del tiempo

Uno de los elementos más dramáticos es el paso del tiempo. «El proceso ha sido demasiado largo. Y ese proceso tan largo ha llevado al desgaste, no sólo de la opinión pública (…) sino también que ha llevado al desgaste de las propias víctimas», dice Bravo.

Por los tiempos tan largos y los cambios en los procesos y la normatividad, muchas víctimas le han perdido el hilo a sus casos. “Ya ni saben en qué va su proceso, porque además el proceso de Justicia y Paz es un proceso altamente complejo para la comprensión de las víctimas”, agrega Bravo.

Rodríguez, de la CCJ, confirma las consecuencias: «Muchas de estas personas (las víctimas) ya son personas muy mayores, que están muy enfermas o incluso han empezado a morir sin poder recibir una respuesta clara de parte de la administración de justicia».

Bravo dice que en el debate actual sobre si cerrar o no Justicia y Paz se debe tener en cuenta a las víctimas. “Es muy cruel con las víctimas, mantenerlas siempre en este vilo, esperando decisiones institucionales”, concluye Bravo. (Lea más próximamente en la quinta entrega de este informe especial).

“Sería satisfactorio para las víctimas, como decir, bueno, listo, ya todo lo que había que resolverse por Justicia y Paz se resolvió. Los jueces tomarán las decisiones y entonces yo ya no tengo que seguir esperando 20 años más”, dice.

* Foto de apertura: Juan Diego Restrepo E.

Lea los cuatro reportajes restantes del informe especial Justicia y Paz: 20 años y contando, haciendo clic en este enlace.