Con la puesta en marcha del sistema de justicia transicional de Justicia y Paz, el país enfrentó un reto sin precedentes: esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, investigar y juzgar a los máximos responsables y cumplir con el compromiso de verdad, reparación y no repetición. Ha sido un proceso largo y difícil, y aunque ha esclarecido miles de crímenes e identificado patrones macrocriminales, aún persisten deudas.

El aforismo de que la primera víctima de toda guerra es la verdad tiene en Colombia un corolario: cuando cesan los combates, la verdad se transforma en un nuevo escenario en disputa. Esto se ha visto claramente en los 20 años desde que se estableció el primer sistema de justicia transicional en Colombia conocido como Justicia y Paz.

Cuando el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pronunció su explosivo discurso ante el Congreso de la República, el 28 de julio de 2004, presentándose como un “héroe”, declaró que: “El juicio de la historia reconocerá la bondad y grandeza de nuestra causa”. La verdad revelada gracias a los procesos de Justicia y Paz cuenta otra historia.

El hecho es que mucho de lo que hoy se sabe sobre el accionar de los paramilitares, sus crímenes, sus nexos con políticos y empresarios, y sus víctimas, es resultado de los procesos de Justicia y Paz. Esas verdades se encuentran esclarecidas en las 91 sentencias que han proferido los magistrados (nueve están en apelación ante la Corte Suprema de Justicia), las cuales, además de los crímenes, han revelado la sistematicidad del accionar paramilitar.

Justicia y Paz, que inició como un marco legal para juzgar principalmente a miembros desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha sido, en el sentido más amplio, un proceso de búsqueda de la verdad y del reconocimiento de responsabilidad de los postulados a este mecanismo. Según registros de la Fiscalía General de la Nación, han sido condenadas 841 personas por 14.901 hechos, donde cada hecho puede incluir varios delitos. Se han conocido detalles de las estructuras, los orígenes y las ‘lógicas’ con las que operaron los grupos paramilitares. Y muchos familiares de las víctimas de desaparición forzada lograron conocer la suerte que corrieron sus seres queridos y, en algunos casos, recuperar sus cuerpos.

Toque cada una de las barras para ver con claridad la información de cada departamento:

Pero por mucho que se ha revelado, falta aún mucho por conocer, dicen analistas, víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que desde 2006 viene acompañando a víctimas del paramilitarismo, dice que los resultados de Justicia y Paz tienen sus matices. “Por el rol y el carácter de la criminalidad paramilitar, todavía le queda mucho por profundizar. Hay una deuda que debe investigarse más en términos de ese involucramiento del Estado en esa estrategia paramilitar”.

“Tampoco creo que haya sido absolutamente fallido. Pongo como un ejemplo el caso de Jaime Garzón, de cómo el reconocimiento de responsabilidad de algunos integrantes de los grupos paramilitares y su aporte sobre la vinculación de algunos actores estatales, tanto civiles como integrantes de la fuerza pública, fue clave para el impulso de otros procesos”, agrega.

En 2012, con la Ley 1592, se reformó Justicia y Paz, y se introdujo un cambio de enfoque de investigación, con el fin de pasar de investigar hechos individuales a patrones de macrocriminalidad cometidos por las AUC. Esto posibilitó identificar contextos y modos de operar de las distintas estructuras, ya que antes de esa ley no se tenía información compilada sobre esa organización armada.

Por ejemplo, en la sentencia en contra de Hernán Giraldo y otros, se conocieron en detalle las dinámicas y modalidades criminales del Bloque Resistencia Tayrona que comandó en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto incluyó la sistematicidad de la violencia basada en género, que se convirtió en un instrumento letal de guerra que se utilizó para controlar comunidades y territorios. También se evidenció una presunta colaboración de los miembros de las fuerzas armadas, quienes en algunas ocasiones facilitaron y en otras simplemente permitieron el accionar de los paramilitares. Además, la sentencia identificó afectaciones a la integridad étnica y cultural de los pueblos Ahruaco, Kogi y Wiwa de la Sierra y la destrucción del medio ambiente.

Verdades extrajudiciales

No todos los que hicieron parte de los grupos paramilitares fueron postulados a Justicia y Paz, dejando a miles de excombatientes en un limbo jurídico. Para ellos, y para poder esclarecer más sobre el paramilitarismo, en el año 2010 se creó un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y a la memoria histórica mediante la Ley 1424. Esta ley estableció una serie de beneficios jurídicos para los desmovilizados de las AUC que no cometieron crímenes graves y que pudieran aportar a la verdad. Se le encomendó al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) recolectar, preservar y sistematizar la información que surgiese de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación.

Álvaro Villarraga, el primer director de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por el que pasaron más de 14.000 desmovilizados para contar lo que conocieron sobre el conflicto armado, plantea que ese mecanismo extrajudicial sirvió para complementar la información que los postulados aportaron en sus versiones libres ante la Fiscalía.

“Formas de colaboración de la fuerza pública con los paramilitares, compromisos de ciertas autoridades o de ciertas personas de la población e inclusive algunos hechos de violencia, algunas narraciones de asesinatos, de desaparición forzada o de complementar información con hechos importantes no conocidos por Justicia y Paz”, cuenta Villarraga.

Con base en esos relatos, la Dirección de Acuerdos de la Verdad ha publicado 21 informes regionales que dan cuenta de cómo operaron diferentes grupos paramilitares a nivel departamental y regional.

Así, se logró develar que las AUC no tenían una sola línea de mando, sino que estaban estructuradas en 39 bloques, donde cada uno tenía su propia línea de mando y participación en hechos de violencia específicos en cada uno de los 665 municipios de 31 departamentos del país donde actuaron, según un informe de la Dirección de Acuerdos de la Verdad de 2018.

Frente a este mecanismo no judicial, la Corte Constitucional en 2010 había aclarado que la estrategia de enfrentar un fenómeno criminal como el paramilitarismo no podría “reducirse a una declaración jurada del integrante de la organización delictiva”, sino “que debe extenderse a las relaciones de poder e intereses entre determinadores y perpetradores, desentrañar las políticas, prácticas y contextos que determinaron o favorecieron la perpetración de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”.

En el balance realizado sobre el mecanismo no judicial en 2018, el CNMH en efecto consideró que, si bien se ha producido un esclarecimiento en aspectos relevantes (como la naturaleza de las estructuras o la existencia de prácticas y patrones de criminalización), el alcance de este trabajo respecto de la totalidad del fenómeno paramilitar “puede ser limitado en razón del perfil de la mayoría de las personas desmovilizadas que participaron en los procedimientos del Mecanismo”.

En otras palabras, uno de los principales problemas que se presentó está relacionado con la verdad ofrecida por los desmovilizados que, en virtud de que ingresaron por delitos “base” (concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de prendas privativas de la fuerza pública), se limitaron a dar información sobre los mismos, y no se extendieron a otras conductas graves de las que tuviesen conocimiento.

Verdades individuales

Para los que sufrieron a manos de los paramilitares, el proceso de Justicia y Paz ha reivindicado sus versiones de los hechos.

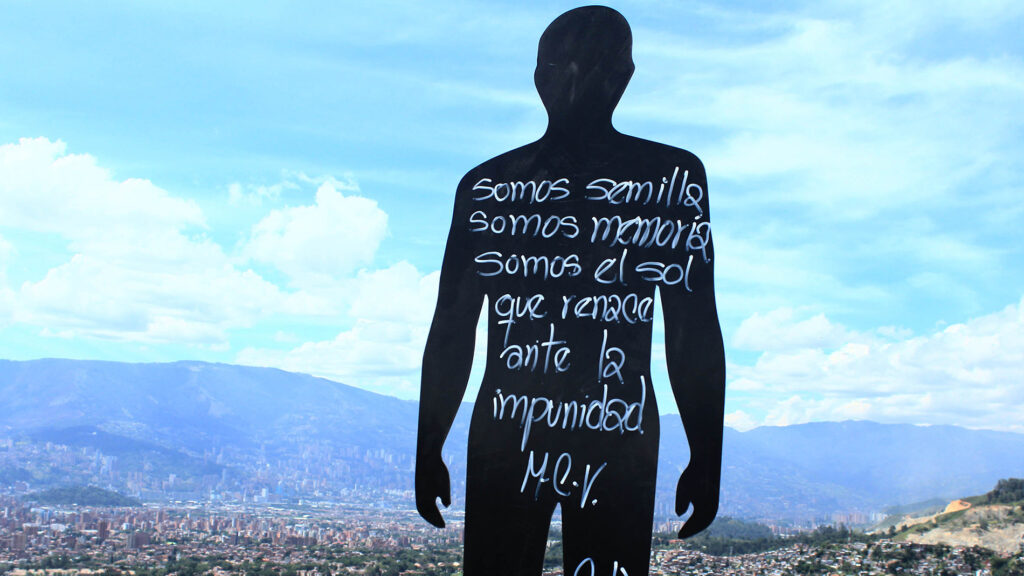

En la Sentencia C-936 de 2010, la Corte Constitucional hizo énfasis en la lucha contra la impunidad, dando garantía al derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho de las víctimas a saber. Esto incluye que las víctimas y la sociedad tienen derecho a saber qué fue lo que realmente sucedió en los casos individuales y también qué sucedió en su conjunto. “La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima”, dice la sentencia.

Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), dice que, en parte, los aportes que han hecho los paramilitares en versiones libres sirvieron para entender las masacres que ocurrieron en el Caribe colombiano, como en los Montes de María, en Antioquia o en Meta, y conocer sobre los hornos crematorios en Norte de Santander.

“No era suficiente con desaparecer a las personas, sino que luego la manera en la que disponían sus cuerpos garantizó que estas personas no se pudieran volver a encontrar nunca jamás”, dice. “Ese es un punto en el que muy probablemente va a ser muy difícil llegar al final de este hilo de la verdad y poder darle respuestas completas a los familiares”.

Pese a estas dificultades, las más de 40.000 sesiones de versiones libres de desmovilizados que ha realizado la Fiscalía sí han servido, en algunos casos, para encontrar a personas desaparecidas de manera forzosa dentro del conflicto. A mayo de este año, los postulados confesaron 117.879 hechos delictivos ante fiscales de Justicia y Paz.

“Ese recorrido que ha hecho Justicia y Paz durante tantos años y esa tarea que asignaron ellos de buscar redes de desapariciones, antes de la creación de la Unidad de Búsqueda, ha sido muy importante, ya que toda esa información que ellos nos han entregado, a nosotros nos ha permitido avanzar en nuestras propias investigaciones”, dice Carlos Hernán Marín, subdirector general técnico y territorial de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Agrega Marín que la UBPD, que se creó como parte del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, articula su trabajo con la Fiscalía, en especial con el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), y con la dirección de Justicia Transicional.

En estos 20 años, el Grube ha exhumado a 12.330 cuerpos, de los cuales 5.148 se han entregado en ceremonias a sus familiares.

Una de las críticas que han hecho familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales es que no fue acertada la decisión del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez de extraditar, en 2008, a comandantes paramilitares justo cuando empezaron a hablar de terceras personas involucradas, que, como lo dijeron ante los medios de comunicación, “extraditaron la verdad”.

Sin embargo, algunos exjefes paramilitares siguieron compareciendo ante Justicia y Paz mediante videoconferencias, incluyendo a Salvatore Mancuso, quien además de continuar rindiendo versiones libres, fue condenado en tres sentencias por parte de sus magistrados. Ever Veloza García, alias ‘HH’, exjefe de los bloques Bananero y Calima, siguió compareciendo luego de cumplir su pena en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. No obstante, otros como ‘Jorge 40’, exjefe del Bloque Norte y ‘Gordolindo’, exjefe del Bloque Pacífico, fueron expulsados del proceso de Justicia y Paz por no cumplir sus compromisos como postulados.

Para conocer más sobre este tema, lea próximamente el artículo El camino interminable de la reintegración.

Participación de terceros en el conflicto armado

Una de las grandes revelaciones hechas en el contexto de Justicia y Paz es la de los vínculos entre algunos políticos del país con el paramilitarismo, lo que se conoció como la parapolítica. Sesenta congresistas y excongresistas, incluyendo cuatro que fueron presidentes del Senado y uno de la Cámara de Representantes, han sido condenados. Entre el total de 257 políticos involucrados de diferentes maneras, también hubo nueve gobernadores departamentales. Las declaraciones de Salvatore Mancuso dieron pistas al decir que el 35 por ciento del Congreso eran “amigos” de las AUC.

Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), dice que fue importante revelar el tema de la parapolítica, pero sólo se centró en la costa Caribe. “Está la deuda en el caso de la parapolítica en Antioquia, donde sólo se avanzó con Mario Uribe y Luis Alfredo Ramos, pero falta esclarecer muchos más casos. Hay unos pequeños avances que son importantes reconocerlos, pero la impunidad sigue manteniéndose. Todavía no hay sanción a los mandos militares, a los mandos de la policía, a muchos políticos”.

Rodríguez Valencia, directora de la CCJ, concuerda con que el aporte de los paramilitares sobre el funcionamiento de los grupos donde militaron es información valiosa que ha posibilitado revelar cierta verdad, pero “uno podría decir que se quedó incompleta esa verdad en lo que tiene que ver con la responsabilidad de estos otros sectores y estos otros actores que influyeron directamente o en la creación o en el operar de estos grupos paramilitares, o que se beneficiaron de su acción”.

Una de las mayores dificultades de Justicia y Paz, dice Escobar, abogado del Cajar, es que se le dio una competencia reducida de sólo investigar a integrantes de los grupos paramilitares. “Esto implicó que cuando estos paramilitares se referían a terceras personas o a integrantes de la fuerza pública, las investigaciones tuvieran que remitirse a otros fiscales ordinarios a través del mecanismo de las compulsas de copias, que aún se encuentran retrasadas en su investigación”, explica.

Sin embargo, este defensor de víctimas afirma que el país se quedó con la noción de que el paramilitarismo fue un actor independiente cuya narrativa sobre su nacimiento fue que se armaron para defenderse de la guerrilla, “cuando la realidad de ese proyecto paramilitar parece dar cuenta de otra cosa y es el involucramiento de actores estatales en su promoción a través de figuras, incluso de índole legal, como las Convivir, y eso queda un poco desdibujado por esa competencia únicamente legal que hizo que se focalizara en la responsabilidad de los integrantes de los grupos paramilitares”.

La complicación de las compulsas

Una de las deudas con la verdad tiene que ver con las investigaciones que debe hacer la justicia ordinaria sobre otros actores que apoyaron o financiaron a las AUC y que han sido revelados por los postulados de Justicia y Paz.

Rubén Darío Pinilla, quien fue magistrado de Justicia y Paz de la Sala de Medellín entre 2011 y 2017, dice que compulsó copias contra empresarios, empresas privadas, miembros de la fuerza pública y políticos a la Fiscalía, pero esta no le dio la trascendencia, ni tuvo la voluntad y la decisión de adelantar esas investigaciones.

La directora de la CCJ también lamenta la falta de acción de la Fiscalía. “Justicia y Paz compulsó cientos de copias a la Fiscalía y, desafortunadamente, tantos años después, lo que hemos visto es que la Fiscalía nunca cumplió con esta labor. Entonces, allí también quedó truncada una verdad mucho más a fondo que hubiéramos podido conocer”, dice.

Arboleda, del Movice, hace eco de esta frustración. “En el país no se toca al empresariado. Veinte años después, se sigue el juicio contra la Chiquita Brands y todo apunta a que es un proceso que va a prescribir, lo mismo la Drummond, Ecopetrol, Federación Nacional de Ganaderos y una serie de empresas que fueron mencionadas por los comparecientes (postulados o desmovilizados) y que seguramente van a terminar todos en preclusión y sin ninguna sanción para los responsables”, dice.

Según el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) de la Fiscalía, a mayo de este año, se habían compulsado 19.204 copias. De ellas, 1.370 fueron contra terceros como civiles, empresas, empresarios o comerciantes y 2.179 contra agentes del Estado como funcionarios públicos o miembros de la fuerza pública. Las restantes 15.658 corresponden a personas que pertenecieron a grupos armados que no están postulados a Justicia y Paz. Tan sólo se han logrado 183 sentencias mediante este recurso.

Además del sistema penal definido por la Ley 600, también se han compulsado copias para que sean tramitadas por la Ley 906.

Juan Carlos Arias, director de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, dice que hay terceros que se beneficiaron del paramilitarismo, que adquirieron tierras o valorizaron las que tenían a partir de la protección paramilitar, y terceros que desarrollaron agroindustrias. “Pero dentro de los terceros hay un límite difícil de identificar. Terceros que financiaron también por la exigencia de los paramilitares de pagar; ahí podríamos tener algunos bananeros, ganaderos, palmicultores. Y parte de eso es lo que estamos tratando de identificar, cuáles de esos terceros merecen la mirada de la justicia en perspectiva penal y de retribución con las víctimas y con el país”, dice.

El magistrado Romel David Arévalo, actual presidente de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, considera que se debió haber establecido una unidad especial dentro de la Fiscalía para encargarse de las compulsas de la justicia transicional. “Pero eso no se hizo y nosotros no podemos hacer más porque entonces sería un interés indebido. Si no avanzan esas investigaciones, nunca vamos a establecer como sociedad una verdad y, ¿cómo podemos superar el conflicto sin verdad?”, pregunta.

María Isabel Arango, magistrada de Justicia y Paz, presidente de la Sala de Medellín desde 2019, dice que cuando hace las audiencias de incidente de reparación integral, convoca a la Fiscalía para que le informe sobre cómo van las compulsas relacionadas con el bloque paramilitar sobre el que se está trabajando.

“Por lo general, han archivado, han precluido o no realizan actividad investigativa. Cuando se les manda a la Fiscalía, la persona que ha declarado se le ha tomado juramento, ha explicado claramente cómo fue la intervención del tercero, cómo se llama, dónde vive; datos con los que la Fiscalía ya podría iniciar, pero, lamentablemente, no ha pasado nada. Eso es un fracaso de la justicia ordinaria porque todos tenemos que trabajar en esto mancomunadamente”, indica.

Arango explica que esta situación depende mucho del fiscal general que haya en su momento: “No logra uno desentrañar qué es lo que pasa, pero no hay voluntad. Y tampoco con los postulados excluidos, que son muchos, y sus expedientes pasan a justicia ordinaria, caso ‘Jorge 40’. Está por ahí tranquilo y debe tener miles de procesos y no sabemos qué está pasando en la justicia ordinaria con eso. Entonces, por eso hay impunidad”.

La Sala de Medellín desde sus inicios fue una de las que ordenó investigar a exfuncionarios públicos y militares retirados de alto nivel que estuvieron involucrados con el Bloque Cacique Nutibara de las AUC y quienes participaron en la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe para combatir a las milicias de las Farc, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo que hacían presencia allí. Esa magistratura también pidió a la Fiscalía investigar a un grupo de empresarios privados que fueron mencionados en las versiones libres de integrantes de este bloque. (Leer más en: La sentencia del Tribunal de Medellín: más allá de Uribe)

“No tiene sentido que, después de todas esas compulsas de copias —y hablo sólo de las que expedí cuando estaba en el Tribunal Superior de Medellín—, no recuerde una sola condena, y creo que ni siquiera una sola investigación. Recuerdo que, en la sentencia de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, hay nombres, un montón de personas reveladas; en la sentencia del Bloque Pacífico, también todos los empresarios del Chocó; en la del Bloque Suroeste, en la del Bloque Córdoba. Es decir, nombres de todas las personas vinculadas con los grupos paramilitares hay múltiples. No se entiende por qué todas esas copias están todavía ahí”, dice el exmagistrado Pinilla.

Agrega que pedía con cierta regularidad a la Fiscalía que le informara en qué iban esas compulsas y lo que se encontraba es que en la mayoría no se había iniciado investigación o que la misma Fiscalía de Justicia y Paz ya había compulsado previamente copias para que las respectivas dependencias del ente investigador realizaran las correspondientes investigaciones a partir de las confesiones de los postulados en sus versiones libres.

Las cuchas –y Justicia y Paz– tenían razón

Desde que se llevó a cabo la Operación Orión, entre el 16 y 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, los familiares de víctimas sabían lo que había ocurrido con sus seres queridos desaparecidos. Llevaban años denunciando que sus cuerpos habían sido depositados en sitios denominados La Escombrera y La Arenera.

El exmagistrado Pinilla fue uno de los pocos que decidió que merecía una investigación. “En el 2012 ponemos eso en el escenario y en la agenda pública, en el escenario policial, donde decimos que aquí hay un fenómeno de desaparición masiva que se había cometido. En el 2013 hubo un anticipo de ordenar la búsqueda allí y en el 2015 se da esa decisión”.

Una sentencia de 2015 sobre el Bloque Cacique Nutibara ordenó a la Alcaldía de Medellín hacer la búsqueda de personas desaparecidas y hacer todos los esfuerzos técnicos y científicos posibles para encontrarlas. La Sala de Justicia y Paz también hizo un llamado a la Alcaldía para suspender el arrojo de escombros en La Escombrera y La Arenera, rehabilitar esas zonas para la búsqueda y constituir un acto de memoria y dignificación de las víctimas.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia tumbó esa directriz. “Argumentó que nosotros no teníamos las facultades para hacer esas órdenes y lo máximo que podíamos hacer era exhortar e invitar a las autoridades a hacerlo”, recuerda Pinilla con frustración. “Tuvieron que pasar más de ocho años para que se avanzara en esa materia”.

Allí se siguieron arrojando escombros de toda la ciudad y varias empresas mineras continuaron con sus labores de explotación. Dice la magistrada Arango que hubo una orden de Justicia y Paz de buscar cuerpos en La Escombrera, pero la Fiscalía sólo se limitó a un polígono; además, las alcaldías que han pasado no han permitido avanzar. “No pararon la construcción de unos edificios en la zona, o sea, no cumplieron las medidas que se les ordenaron ni han permitido el esclarecimiento”.

En 2015, por la insistencia de las organizaciones Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, junto con la Corporación Jurídica Libertad, el Movice y la Fundación Obra Social Madre Laura, la Fiscalía inició un proceso de búsqueda, pero la intervención fue suspendida por falta de presupuesto y falta de resultados. El universo de personas desaparecidas que se presume estarían enterradas en La Escombrera es de 502, según la UBPD.

En 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó medidas cautelares en La Escombrera para iniciar la excavación y la UBPD amplió el polígono de búsqueda para intervenir de manera extrajudicial y humanitaria en ese sector. En noviembre de 2022 la Unidad de Búsqueda empezó la intervención técnico forense y en julio de 2024 la excavación a gran escala.

El 18 de diciembre de ese mismo año fueron encontrados restos que correspondían a cuatro personas, que según los informes de la JEP, fueron víctimas de desaparición forzada entre julio y septiembre de 2002, y presentaron lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego y signos de tortura. El 15 de julio de 2025 fueron encontrados otros dos cuerpos más que estaban a pocos metros de los anteriores y, según esta Jurisdicción, también eran víctimas de desaparición forzada. En total, han encontrado seis cuerpos; tres de ellos ya fueron identificados y entregados a sus familiares.

“Esto demuestra que lo que dijeron las familias buscadoras y Justicia y Paz fue verdad. ‘Las cuchas tenían razón’, como dicen”, recalca la magistrada Arango.

Y agrega que un reto muy grande que tiene Justicia y Paz es acceder a la verdad completa. “Como sólo tenemos una parte del conflicto, entonces solamente tenemos la versión que nos cuentan estas personas que están dentro del proceso. La verdad se ha fraccionado, la verdad no está completa”.

* Foto de apertura: Fiscalía General de la Nación.

Lea los cuatro reportajes restantes del informe especial Justicia y Paz: 20 años y contando, haciendo clic en este enlace.